Stagnation bei Frauen in Führungspositionen der Universitätsmedizin:

Enttäuschendes Ergebnis der neuen Studie des Deutschen Ärztinnenbundes

Pressemitteilung

04.05.2022

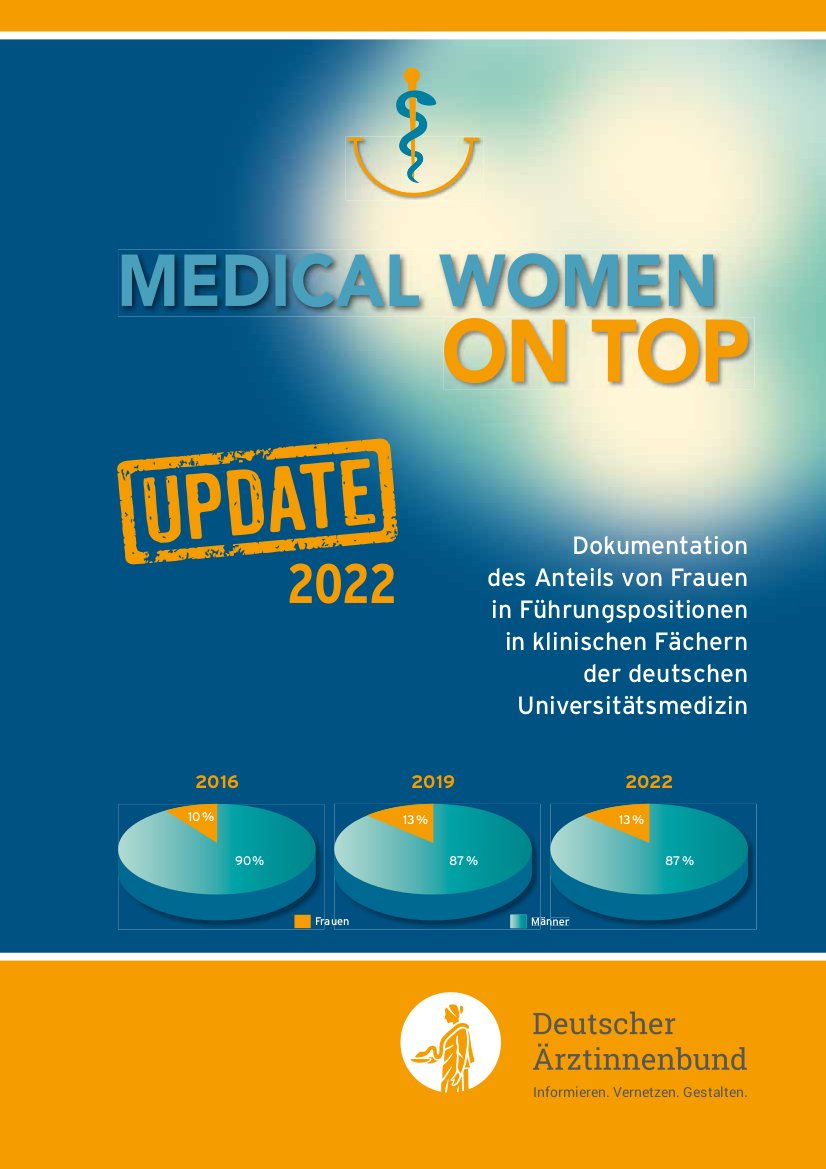

Der Anteil der Frauen in Führungspositionen in der Universitätsmedizin hat sich in den vergangenen drei Jahren nicht erhöht. Er verharrt bei 13 Prozent. Das ergab die aktuelle Studie des Deutschen Ärztinnenbundes e.V. (DÄB) „Medical Women on Top 2022“. Die Erhebung fand nach 2016 und 2019 zum dritten Mal statt. Sie dokumentiert den Anteil von Frauen unter anderem als Direktorin in 14 wichtigen klinischen Fächern an 36 von 38 medizinischen Fakultäten staatlicher Universitäten in Deutschland. „Es ist enttäuschend, dass sich keine Fortschritte für Frauen abzeichnen“, sagt Prof. Dr. med. Gabriele Kaczmarczyk, Senior Consultant des DÄB und Leiterin der Studie. „Weiterhin entscheiden durchschnittlich zu 87 Prozent Männer, was in der Medizin gelehrt und erforscht wird und wie wir in Deutschland unsere Patientinnen und Patienten behandeln.“

Die Studie startete 2016 unter anderem mit dem Ziel nachzuverfolgen, inwieweit die zahlreichen Unterstützungsangebote für entsprechend qualifizierte Medizinerinnen Erfolge bringen. Beim zweiten Update 2022 ist die Ernüchterung groß: War der Anteil der Medizinerinnen in universitären Spitzenpositionen von 2016 auf 2019 noch um drei Prozent gestiegen, liegt er seither unverändert bei sehr geringen 13 Prozent. „An qualifiziertem weiblichen Nachwuchs fehlt es jedenfalls nicht“, betont Kaczmarczyk. Der Anteil der Oberärztinnen beträgt mittlerweile 37 Prozent. „Vermutlich sind es die universitären Strukturen, die eine Berufung von Frauen behindern und Frauen zudem gar nicht genügend Anreize bieten, sich zu bewerben“, berichtet Kaczmarczyk.

Klar ist zum Beispiel, dass sich der Aktionsraum von Gleichstellungsbeauftragten zwischen einzelnen Universitäten unterscheidet. „Auch von einer paritätischen Besetzung der Berufungskommissionen sind wir teilweise meilenweit entfernt“, sagt Kaczmarczyk. Und weiter: „Zeitgemäße Karriereangebote, die der DÄB seit Jahren fordert, sind an Universitätsfakultäten kaum umgesetzt. Beispielsweise das Top Sharing, die Teilung einer Führungsaufgabe: Politische Parteien machen das mit Doppelspitzen schon länger vor, aber in der Medizin ist das rar gesät.“

Insgesamt regt die Studie eine Diskussion zu 10 Faktoren an, die bei der Unterrepräsentanz von Frauen in der Führung des medizinischen Universitätsbereichs vermutlich eine Rolle spielen. Ein weiteres Fazit der Studie: Je nach Fach variiert der Anteil der Medizinerinnen an der Führung stark. Außerdem zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen den Universitätsstandorten. So ist der Anteil der Klinikdirektorinnen in Dresden mit 27 Prozent am höchsten, während er in Erlangen nicht einmal fünf Prozent erreicht.

Die ersten „Medical Women on Top“ waren durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert worden. Diesmal erfolgte die Förderung über die Regionalgruppen des DÄB.

Die Studie startete 2016 unter anderem mit dem Ziel nachzuverfolgen, inwieweit die zahlreichen Unterstützungsangebote für entsprechend qualifizierte Medizinerinnen Erfolge bringen. Beim zweiten Update 2022 ist die Ernüchterung groß: War der Anteil der Medizinerinnen in universitären Spitzenpositionen von 2016 auf 2019 noch um drei Prozent gestiegen, liegt er seither unverändert bei sehr geringen 13 Prozent. „An qualifiziertem weiblichen Nachwuchs fehlt es jedenfalls nicht“, betont Kaczmarczyk. Der Anteil der Oberärztinnen beträgt mittlerweile 37 Prozent. „Vermutlich sind es die universitären Strukturen, die eine Berufung von Frauen behindern und Frauen zudem gar nicht genügend Anreize bieten, sich zu bewerben“, berichtet Kaczmarczyk.

Klar ist zum Beispiel, dass sich der Aktionsraum von Gleichstellungsbeauftragten zwischen einzelnen Universitäten unterscheidet. „Auch von einer paritätischen Besetzung der Berufungskommissionen sind wir teilweise meilenweit entfernt“, sagt Kaczmarczyk. Und weiter: „Zeitgemäße Karriereangebote, die der DÄB seit Jahren fordert, sind an Universitätsfakultäten kaum umgesetzt. Beispielsweise das Top Sharing, die Teilung einer Führungsaufgabe: Politische Parteien machen das mit Doppelspitzen schon länger vor, aber in der Medizin ist das rar gesät.“

Insgesamt regt die Studie eine Diskussion zu 10 Faktoren an, die bei der Unterrepräsentanz von Frauen in der Führung des medizinischen Universitätsbereichs vermutlich eine Rolle spielen. Ein weiteres Fazit der Studie: Je nach Fach variiert der Anteil der Medizinerinnen an der Führung stark. Außerdem zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen den Universitätsstandorten. So ist der Anteil der Klinikdirektorinnen in Dresden mit 27 Prozent am höchsten, während er in Erlangen nicht einmal fünf Prozent erreicht.

Die ersten „Medical Women on Top“ waren durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert worden. Diesmal erfolgte die Förderung über die Regionalgruppen des DÄB.